洋上風力発電には、「着床式」と「浮体式」の2種類の形状があり、現在の主流は着床式になっています。

浮体式は、風車の基礎を海底に固定せず、風車を浮かべる形で設置することから、波や海流を考慮した設計とするなど、本格的な実用化に向け、発電コストの面も含め、さまざまな課題を解決していく必要があります。

ヨーロッパでは、1990年ころから洋上風力発電の導入が進み、特に、イギリスやデンマークなどの北海周辺諸国での導入が進められてきました。

これは、北海などのヨーロッパの海は風況が良好であるとともに、海岸から100キロメートルにわたって水深20から40メートルの遠浅の地形が続くなど、現在の主流である着床式洋上風力発電の導入に適した自然環境に恵まれていたためです。

特に、風力発電は、風のエネルギーを電気エネルギーに変える発電方法のため、風況については、発電設備の設備利用率に直接影響を及ぼす非常に重要な要素であるといえます。

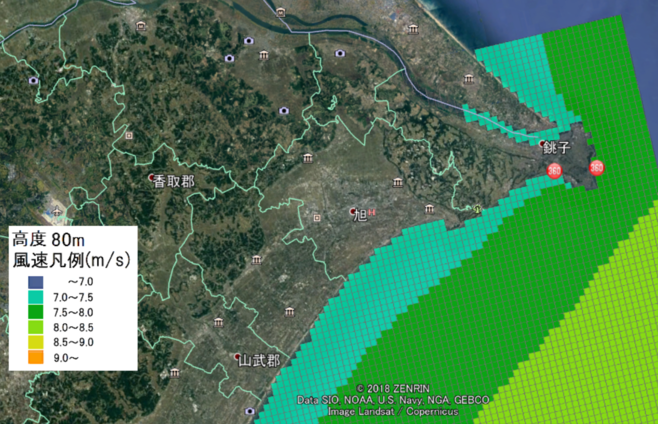

下図は銚子沖における風況と水深を示したものです。

銚子沖は、年平均風速7.0メートル毎秒以上と風況に恵まれているほか、水深20から30メートルの遠浅の海が続くことから、ヨーロッパ諸国と同様、着床式洋上風力発電の導入に適した自然環境であることがわかります。

また、再エネ海域利用法の運用の中では、年平均風速7.0メートル毎秒以上、水深30メートル以下であることが着床式洋上風力発電の導入に向けての一つの目安として示されていますが、銚子沖については、いずれの基準も満たしています。

銚子沖が、再エネ海域利用法に基づく「協議会の組織等の準備を直ちに開始する有望な区域」(全国4区域)として選定されたのも、このような恵まれた自然環境が非常に大きな要因であったといえます。

洋上風力発電事業計画海域の近傍には、平成28年3月に国の名勝および天然記念物に指定された「屏風ケ浦」があります。

犬岩から刑部岬まで約10キロメートルにわたって地面が切り取られたかのような20から60メートルの切り立った断崖が続くさまは、歌川広重の浮世絵にも富士見の名所として描かれ、本市を代表する自然景観の一つであるとともに、波によって侵食され続ける崖は、天然記念物として、学術上も非常に価値の高いものです。

今後の洋上風力発電事業の推進にあたっては、これらの文化財へ最大限配慮するとともに、屏風ケ浦周辺の自然環境の保護・保全にも努めていく必要があると考えます。

屏風ケ浦について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。